新问题 新解法|800辆车300个车位,山东这个老小区“三招”巧破停车难

大众新闻 廖宁 左丰岐 2025-10-11 07:15:00原创

9月24日上午9时,青岛市崂山区金岭花园A区北门岗亭前,保安老张正仔细核对一张信息表单:“鲁B×××,访客张女士,探视3号楼李阿姨。”确认无误后,他拿给张女士一张带有车牌号的棕色专属“探亲卡”,并按下遥控器升起道闸。

9月24日上午9时,青岛市崂山区金岭花园A区北门岗亭前,保安老张正仔细核对一张信息表单:“鲁B×××,访客张女士,探视3号楼李阿姨。”确认无误后,他拿给张女士一张带有车牌号的棕色专属“探亲卡”,并按下遥控器升起道闸。

探亲“身份证”

探亲“身份证”

这张可循环使用的“探亲卡”,成为这个建成26年的老小区用来破解“停车难”的招数之一。

小区门口总“挤”不进去

金岭花园A区,又分为“大A区”和“小A区”,是崂山区金家岭街道一处建成于1999年的老旧小区,靠近石老人景区,共有682户居民,常住人口约1500人。近年来,随着周边商务区快速发展,小区内租户越来越多,通勤和外来临停车辆激增,回家找车位成了居民们最头疼的事。

每天傍晚,小区门口总“挤”不进去。“有时候转半小时都停不了车,只能停在小区东边的马路边上。”在小区居住了20多年的老业主张先生说。

探亲车辆登记

探亲车辆登记

“以前小区车少,随便停就行,这几年车多了,管理却没跟上。”张先生告诉记者,小区租户较多,占到三分之一左右,有的公司租户一户有好几辆车,还有一些租户退租但没清退的车辆。另外,不少周边上班的通勤人员也把车辆停进了小区。

“矛盾的彻底激化是在2023年。”金岭花园A区业委会副主任武剑堃提起这件事很无奈,当时,经过物业公司登记在册的车辆总计有800多辆,车位划分也不合理,仅300个左右,部分人员将车长期停放在小区内,一小块地挤满四五辆车,甚至占用消防通道。

面对停车难题,金岭花园A区没有选择回避。2024年,小区业委会正式成立,小区党组织、物业、业委会三方一致决定,将解决停车难问题作为首要民生实事来抓。

发“探亲卡”,建立潮汐停放制度

“你看,这是7月的一天晚上七点半拍的,这个时间点车位还有空余,以前想都不敢想。”武剑堃手里拿着几张照片给记者展示,照片上道路两旁有不少空余车位。

自业委会成立以来,武剑堃便主动牵头解决停车难题。“当时居民意见很大,物业也头疼,我们业委会不能坐视不管。”

如何区分居民自有车辆、外来探亲车辆?又怎么给每一辆车建立“身份档案”呢?建立什么样的车辆动态管理机制?几个问题摆在大家面前。

第一步是摸清底数。先是从每栋楼选出一位楼长,武剑堃带着楼长,采用“车位普查+线上摸排+线下走访”的方式,逐户登记居民停车需求。排查一个多月后,清退外来车辆200余辆,682户居民的停车需求被详细记录,468辆长期停放车辆、150辆探亲车辆的信息全部入库,建立了“一户一档”动态台账,每天都会动态更新。

停车信息档案

停车信息档案

第二步是制定规则。“探访车辆应不应该限时?”“临停车辆一小时收几块钱?”……前后进行过12次讨论,最终达成共识:居民长停车辆按照规划进行停车;临停车辆按照探亲车辆和通勤临停车辆进行管理,并给探亲车辆发放专属卡牌;建立潮汐停放制度,每天9时到21时之间外来车辆才可以进入;探亲车辆每天4个小时免费,超时收费。

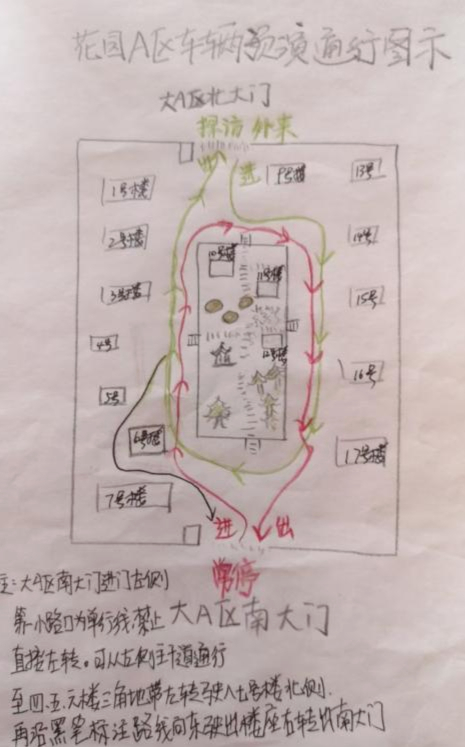

第三步是路线预演。在重新规划下,小区划出了374个划线车位和临停车位。超出的车辆怎么停?如何保证长停车辆和临停车辆“不打架”?经过反复讨论,为了区分不同的车辆,大家一致决定,按照北门进出外来车辆,南门进出内部车辆的规则进行,并依据潮汐停放规则,采取不同时间轮流进入的办法。

规则定了,执行是关键。部分居民对新规则有抵触,原来走北门的现在需要绕行到南门出行,业委会和楼长主动上门做工作:“规则是为了大家方便,改变出行策略是为了实现有序管理。”经过耐心沟通,26户持反对意见的居民消除了疑虑,4起因停车引发的物业费欠缴纠纷也得到化解。

停车引发的争吵少了

晚7点正是居民下班回家的高峰期。若在以往,小区道路早已被私家车堵得水泄不通,可如今,记者看到的是另一番景象,车辆有序进出,几乎没有排队现象。

沿着小区主干道前行,道路两侧的车整齐排列,空余车位清晰可见。小区内的“僵尸车”已被清理,被占用的车位如今贴着“长期停放”或“临时停放”的标识。小区内部道路的行车路线经过重新规划,设置了明显的禁停区域。

“通过动态管理机制和探亲车辆‘身份证’制度,现在基本可以满足大家的停车需求。”武剑堃告诉记者。

“我以前晚上6点回家就不敢再开车出门,怕回来找不到车位,现在晚上10点回来还有车位。”楼长赵阿姨说,更难得的是,社区氛围变了,以前因停车引发的争吵现在少了,居民在议事会上主动提建议的多了,加上不定期开楼长会,邻里矛盾也减少很多。

业委会手绘车辆通行图

业委会手绘车辆通行图

数据最能说明问题,小区内通过治理释放出20多个被长期占用的车位,物业费收缴率从30%升至83%,居民对小区整体管理的满意度大幅提高。

金家岭街道秦岭路社区党委书记兼居委会主任王珍冰说,通过基层党组织、业委会和物业三方共建治理,让居民停车“归家有位”是第一步,金岭花园作为崂山区首批嵌入式社区,下一步计划与周边商务区协商共享资源,通过多方共治,为社区居民提供更多便利服务。

(大众新闻记者 廖宁 左丰岐)

责任编辑:金雪