主动撞击小行星,中国将挥杆上演“太空台球”

大众新闻 张瑞雪 刘姝彤 曾轲 耿俊逸 2025-09-10 14:07:02原创

距地球约1000万公里外的深空,一场“太空台球”正在被预先策划。

所谓“太空台球”,是航天领域对主动撞击小行星防御行动的形象比喻。

这一比喻的精到之处在于,它揭示了这场撞击的复杂张力——在超1000万公里处向疾驰的小行星发射高速撞击器,且需分毫不差地命中目标,对撞击角度、速度、位置等要素均需周密考量。恰如职业球手需在分秒间紧张计算,以求挥出“一杆进洞”的最佳效果。

近日,中国首度全面阐释,将向小行星“挥杆”。

吴伟仁介绍演示任务内容(图源:IC PHOTO)

吴伟仁介绍演示任务内容(图源:IC PHOTO)

近期举办的第三届深空探测(天都)国际会议上,在题为《中国小行星探测与防御》 的报告中,中国探月工程总设计师、深空探测实验室主任兼首席科学家吴伟仁首度全面阐释,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务。

“为免除未来威胁,主动撞击小行星是必要演练,中国在当下也有能力去做。”山东大学空间科学与技术学院教授胡绍明如是指出。

“太空挥杆”,中国方案有何独特

山东大学空间科学与技术学院副院长、行星科学团队课题组长凌宗成介绍,中国并非首个向小行星“挥杆”的国家。

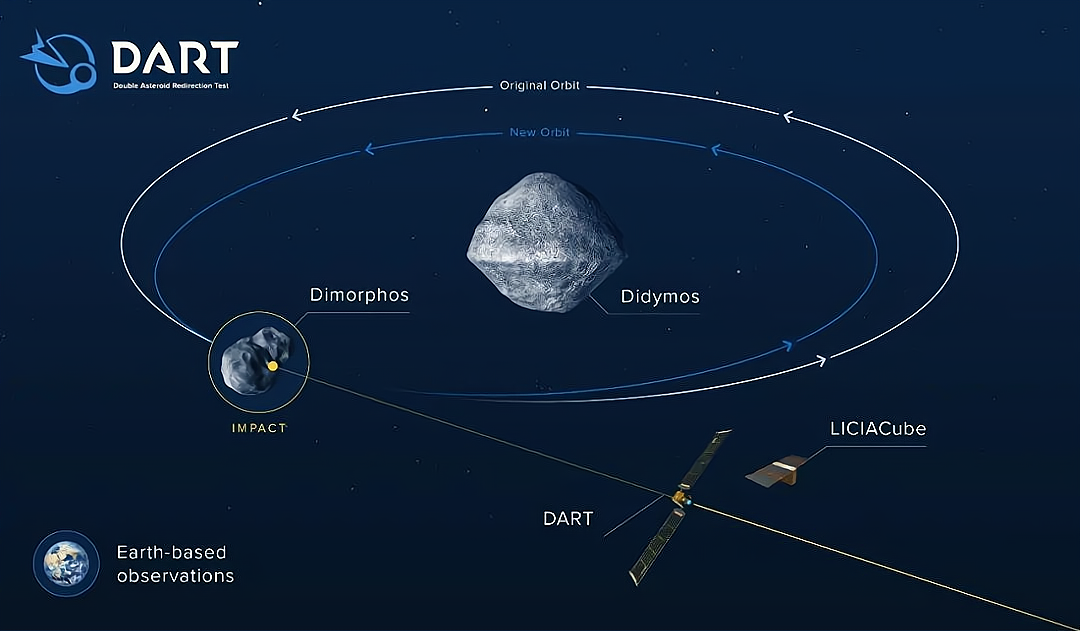

2022年9月,美国曾启动“双小行星重定向测试”(DART) 任务,耗资3.3亿美元打造航天器“飞镖”,迎面撞击了1100万公里外的小行星“迪莫弗斯”,此后这颗小行星轨迹发生偏转,绕其母星“迪迪莫斯”的公转周期缩短了33分钟。

DART任务轨道示意图(图源:军工资源网)

DART任务轨道示意图(图源:军工资源网)

换言之,这一任务具有里程碑式意义——它首次证实了通过动能撞击,人类可以主动改变小行星运行轨道,而非仅有被动等待“天外来客”的单一选项。

如今,作为第二个公开披露撞击计划的国家,中国方案有何独特之处?

其中最为亮眼的,无疑是吴伟仁提及的“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式。据报道,观测器将先期抵达目标小行星,进行“伴飞”观测,以便获取小行星的详细特性参数;然后,撞击器对小行星实施高速撞击,撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。

在美国DART任务中,对“迪莫弗斯”的观测依赖地面望远镜与立方星,需通过间接推算获取数据,存在精度局限。而我国任务模式不是“撞完就跑”,通过完备的观测设计和主航天器功能强大的多个载荷,不再开“太空盲盒”,有望实现对目标小行星的近距离实时观测。

“就像在地面开车发动撞击,方向偏左或偏右几厘米、速度快或慢几毫秒,效果将大相径庭。”胡绍明强调撞击前后观测十分关键,“在太空,情况则更为复杂,小行星本身还在以每秒数公里的速度运动,所以要实现精准撞击,对小行星的特性参数必须仔细了解。”

此外,与美国的“双星”测试不同,我国本次意在撞击单颗近地小行星。

美国当时选择于距离较远处撞击双星中较小一颗,利用母星作为参照物计算周期,且小心翼翼控制对地威胁,团队成员科林·斯诺德格拉斯曾表示,“我们只是改变了它围绕另一颗更大的小行星运动的轨道,没有改变它围绕太阳的轨道,它不会朝着地球冲过来。”

DART任务撞击过程示意图(图源:军工资源网)

DART任务撞击过程示意图(图源:军工资源网)

而中国方案则直接挑战实际威胁更大、直径更小的单颗小行星,模拟真实威胁场景,直接改变其绕太阳公转的轨道并进行测量,也将直接验证对地球威胁目标的偏转能力,技术难度升级颇大。

并且,据吴伟仁透露,中国的撞击规划将精确控制小行星发生3~5厘米偏转,实现“厘米级轨道变化”,让小行星至少在数十年至100年内不会撞击地球。

而在DART任务中,撞击产生了2.7毫米/秒的轨道速度改变量,有分析人士指出,假设迪莫弗斯向地球正面扑来,这一改变量实际上难以使地球摆脱被撞命运。

总体来说,美国DART任务回答了可行性的首要问题——“能撞偏”的答题过程亦提供了技术标杆。

而中国方案则需提供更为模范的解题思路,即:撞得准、推得动、测得出、说得清。未来中国任务若成功,观测-撞击-评估也将成为可复制的“一条链”,为全球小行星的真实防御,写下能复用的定量说明书。

迎战太空威胁,“永远不会太早”

为何是此时此刻,中国郑重宣告将开打“太空台球”,主动防御小行星威胁?

最直观的思路认为,这是否与小行星近来威胁加大有关?科普中国科普专家刘勇认为,目前小行星对地风险并未显著增高,他更认可这是技术成熟的必然,“最根本的解释就是中国现在恰好具备了这个能力。”

其实,回看约6600万年前恐龙灭绝历史,防御小行星撞击无疑成为人类解决生存焦虑的首要课题之一。据吴伟仁介绍,近地小行星撞击的确已被联合国列为威胁人类生存的二十大灾难之首。

近现代的惨痛撞击记忆亦始终提醒着人类进行防御的紧迫——1908年的通古斯大爆炸让2150平方公里的森林顷刻间被夷为平地,这被认为由一颗直径约65米的石质小行星引发;2013年,一颗直径约18米的小天体直袭俄罗斯车里雅宾斯克州,致使约1500人受伤,数千栋房屋受损。

“包括1994年,彗星‘苏梅克-列维 9 号’的21块碎片撞入木星南半球,成为人类史上首次全程目击的大行星天体撞击事件,使我们深深感同身受了撞击的惨烈。”胡绍明提到,人类通过媒介手段直接接收撞击的强烈视觉冲击,促使对行星防御的探索加快提上日程。

1994年7月20日木星CCD图像,右侧边缘部分黑色斑点为撞击痕迹(图源:上海天文馆)

1994年7月20日木星CCD图像,右侧边缘部分黑色斑点为撞击痕迹(图源:上海天文馆)

何况,真切的危险也曾一度逼近。今年初,一颗编号为“2024YR4”的小行星因撞击地球的可能性一度引发全球关注。值得庆幸的是,后经科学界多次观测,其撞击概率被调整为“接近于零”。虽虚惊一场,却督促着全球加快防御体系建设的脚步。

正面迎战太空威胁,似乎“永远不会太早”。事实上,中国早在2018年2月,便已作为正式成员加入国际小行星预警网(IAWN)。

《2021中国的航天》白皮书中亦提到,要论证建设近地小天体防御系统,提升监测、编目、预警和应对处置能力。

2023年4月,首届深空探测(天都)国际会议上,中国深空探测实验室的专家已经向公众详细介绍中国的近地小行星防御计划;2024年5月,天问二号探测器成功发射,首次对近地小行星2016HO3开展伴飞与采样返回任务。

在刚刚结束的“九三阅兵”仪式上,一支亮相于公众的军事航天部队方队受到了格外瞩目,引发热烈讨论。

9月3日,军事航天部队方队接受检阅(图源:新华社)

9月3日,军事航天部队方队接受检阅(图源:新华社)

刘勇介绍,除撞击外,还有炸弹定向引爆、飞行器捕获、引力牵引、激光烧蚀等多种防御手段仍待检验,目前撞击为“最优解”。中国科学界对这一问题亦表现活跃,贡献出诸多解题思路,例如,先后提出“末级击石”和“以石击石”等创新方案,若实现将为轨道偏转效率带来数量级提升。

胡绍明强调,“不应设限,应该充分发挥发散性思维多多提出解法。”

向深空撷成果,想象空间愈广阔

在本届深空探测(天都)国际会议上,吴伟仁对于探索深空的开放性表态受到广泛称赞。他明确指出,小行星防御是“全球公共安全产品”,提出“中国的任务不仅是撞一颗小行星,更是要建立人类应对宇宙威胁的新范式。”

基于这一理念,会议当场,吴伟仁也向全球合作发出诚挚邀请,计划与40余个国家共享观测数据、联合研制载荷,寄望“携手共同建设小行星防御体系,和世界各国一起守卫我们的地球家园”。

胡绍明认为,在小行星防御体系的建设中,国家必须在充分合作同时保持独立性、主体性,兼顾开放与可控,“我们需要有自主的监测体系,有独立的小行星数据库,把自己的基础能力建设得扎实全面。”

“不要只关注小行星撞地球的危机,就忽略了它们的科研价值。”在刘勇眼中,小行星远不止是“防御目标”,还有相当宝贵的研究与开发价值。

此前研究表明,小行星富含铁、镍、铂族金属以及水冰等资源,对小行星资源的开发利用,不仅是深空探测的重要方向,更是未来太空经济和地外资源补给的核心支撑。

首次演练任务,于科研层面也将持续释放技术红利。中国深空探测实验室系统研究院院长陈琦此前接受采访时介绍,本次任务并非仅承担科学目标,还有“三大工程目标”。

具体而言,一则突破不确知目标特性下的高速、高精度制导、导航和控制等关键技术;二则实现撞击效果高精度观测与评估,探索出地基监测和天基探测联合评估模式和方法;最后,中方还希望建设预警与处置决策支持平台,完善整套工作机制,验证撞击风险应对的业务化运行模式。

商业航天领域,延伸至深空经济产业链,防御计划也展现出更为广阔的想象空间。业内分析认为,工程涉及的深空探测、精密制造、新材料、在轨服务等领域,将带动上下游产业链“加速流动”,如航天材料企业、精密仪器厂商、软件服务商等企业均可在其中寻到机会。

商业航天示意图(图源:网络)

商业航天示意图(图源:网络)

回到本土视野,山东作为工业门类齐全的制造业大省,若能参与防御体系建设,亦有相当潜力贡献能量,且本省已有相关科研设备与技术积累。

胡绍明提到,建立常态化的小行星监测防御体系意义重大,“山东大学的团队在小行星观测研究、行星科学,尤其是监测体系的设备与人员方面,已有一些先期研究和成果的积累。希望未来能够在中国方案中,进一步贡献‘山东智慧’。”

(大众新闻记者 张瑞雪 刘姝彤 曾轲 设计 耿俊逸)

责任编辑:张春宇 王建国