AI主播扎堆上岗,跟风还是真需求?

全媒体探索 | 2025-07-25 14:42:20

“大家好,我是AI主播小x,今天的新闻节目将由我来为大家播报。”

如今,从央媒到各省市县媒体,从网络移动端再到电视大屏端,都能看到AI 主播的身影。

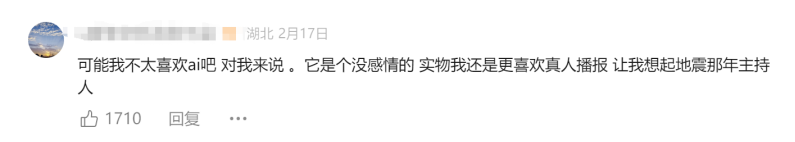

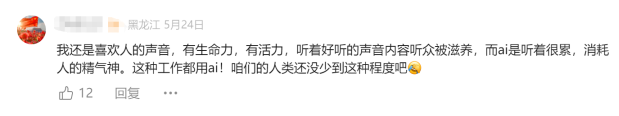

然而,不少观众对各电视节目使用AI主播现象表达了“不喜欢”的声音:

媒体兴致盎然,但不少观众却不喜欢、不认可。这种扎堆式推出AI 主播究竟是媒体的技术跟风,还是真实需求?日常的新闻节目有必要使用AI主播吗?怎样合理化地使用AI主播?

AI主播扎堆

有没有觉得近期的电视大屏出现了很多AI主播?

6月25日,贵州遵义市汇川区融媒体中心推出的AI主播“万万”正式亮相《汇川新闻》;5月中旬,湖北十堰市郧西县融媒体中心和湖北长江云新媒体集团联合制作的AI数智主播正式亮相《郧西新闻》;5月初,浙江衢州市开化传媒集团在《开化新闻》中上线3名AI数字人主播,由此成为衢州市首个运用AI虚拟技术的县级融媒体……

纵观全国,温州乐清、山东临沂、北京顺义、广东广宁等市、县级融媒体中心,都已相继推出AI主播。可以说,广电媒体对于AI主播的应用正迅速下沉至各融媒体中心。

AI主播应用最早出现于中央媒体。2018年,新华社推出了全球首个AI合成主播“新小浩”,开启了AI主播上岗的先河。

2024年,央视综合频道播出的国家级盛典《2024中国·Al盛典》节目上,以马凡舒、尼格买提、王冰冰三名主持人为原型,首次亮相了三名AI数字人代表——马小凡、小小尼、AI冰冰,在舞台上进行人工智能科普。

今年春节期间,杭州文化广播电视集团的《杭州新闻联播》节目,创新使用全阵容AI数字人进行新闻播报,且做到了0失误率;今年4月,福州广播电视台《新闻110》推出基于真人主播形象生成的AI数字主播翁小猛、竹小君、郭郭;今年5月,珠海传媒集团自主打造的《珠海新闻》AI主播小晴正式上岗,帮助在外出差的真人主播播报当天新闻。

不难发现,随着人工智能技术发展以及广电行业生态的加速变革,从中央媒体到各省级、市级、县级媒体,都在竞相推出AI主播。

一般而言,使用AI 主播是为了提升效率、优化体验,或是实现一些真人主播难以达成的效果。

但值得注意的是,目前存在一个令人疑惑的现象:各级广电媒体对于AI主播的应用,大多出现在常态化的新闻节目中。

对此,有观众表示质疑:“用AI模仿真人,还需要专业配音,这会不会反而多此一举呀?”

这也让人不禁思考:日常的新闻节目有必要使用AI主播吗?这到底是技术跟风还是真需求?

“真刚需”还是“焦虑跟风”?

将AI主播部署在常态化新闻节目里,是否合适?

中国传媒大学电视学院党委书记、教授、博士生导师曾祥敏认为:“AI主播在新闻联播类节目中并非完全不可用,但需严格限定其应用场景。”

从合适性角度来看,新闻联播等常态化节目具有内容相对规范、格式较为固定等特点,AI主播的显著优势在于超高的稳定性与效率。AI能规避人类主播可能出现的口误、忘词等突发情况,精准无误地处理复杂稿件,例如内含大量专业术语、数据、生僻字等的稿件,还能无缝衔接排班,轻松覆盖节假日、深夜凌晨等人力不足的时段。

以《杭州新闻联播》为例,今年年初,杭州文化广播电视集团《杭州新闻联播》因AI主播“0失误”备受大众关注。其实,早在2024年的春节期间,《杭州新闻联播》就首次推出了AI数字主播小雨和小宇播报节目,是全国首个全数字人主持播报的“联播”类新闻节目。

为何在“联播”类节目里推出AI主播?

杭州电视台综合频道重点报道部主任余婕解释道,“联播是集团里综合频道独有的时政新闻,也是影响力较广的一档节目。春节期间很多节目都停播,但是联播不停播,所以当时就决定在联播里开启AI主播的播报。”

而推出AI主播的原因,“究其根本,是想以人工智能实现内容生产的提质增效”,余婕表示。目前,AI主播主要参与完成《杭州新闻联播》的播报和配音环节,帮助释放一定的生产力,让团队有更多精力去做大主流内容的传播声量。

可以看出,将AI主播应用在新闻类节目里具有一定现实价值和实践意义。

但是,当AI主播在新闻类节目里从“应急补位”走向“日常主导”时,曾祥敏提醒到,其潜藏着的负面影响也不容忽视:

一是会削弱节目的人文温度和个性特色。长期由AI主播播报会使节目变得机械、呆板,缺乏人类主持人的情感交流和个性化表达,难以与观众建立起深厚的情感共鸣,可能导致观众对节目的关注度和喜爱度下降。

二是会影响媒体的形象和公信力。新闻联播等节目在观众心中具有较高的权威性和可信度,而AI主播由于缺乏情感和对复杂事件的深度理解,可能会在播报中出现一些不够准确或不恰当的表达,从而对媒体的公信力产生负面影响。

诚如曾祥敏所言,AI主播在各级媒体中的集中涌现,是政策引导、技术赋能、生存压力以及行业焦虑共同作用的复杂结果。

然而,目前也存在一些媒体盲目跟风的情况,陷入“为AI而AI”的形式主义陷阱,将宝贵的资源浪费在缺乏实际价值的形象工程上。

有些媒体在没有清晰定位和足够技术储备的情况下,仓促采购或研发出效果粗糙的AI主播。这类AI主播往往表情僵硬,语调生硬,仅能完成基础读稿工作,与媒体品牌调性脱节,实际使用率低下,最终沦为“电子花瓶”。

怎样更差异化、合理化地使用AI主播?

当前媒体对AI主播的使用情况较为单一,存在严重同质化的问题,这导致部分AI主播沦为“高级读稿机”,缺乏个性、风格和互动能力,千台一面,也让观众产生审美疲劳。

媒体该如何差异化地使用AI主播?

曾祥敏认为,突破新闻AI主播同质化困局,需要媒体从“技术工具使用者”转向“创新价值创造者”。

为此,媒体须认识到AI主播无法替代自身的优质内容的竞争力,与其盲目跟风,不如将资源投入到原创调查、深度报道、特色栏目、本地化服务等核心优势上,避免陷入技术炫技而忽视内容质量的误区。如果确认能推出有特色的AI主播,那就通过技术创新和内容策划打造出专属自身的差异性。

河南广播电视台民生频道的做法与此不谋而合。

今年,河南广播电视台创新性地将AI主播应用在民生频道,在AI主播应用方面走出了另一条路子。

今年2月13日,河南广播电视台民生频道正式启用AI主持人“笑歌”完成45分钟王牌栏目《小莉帮忙》整栏目播报。2月24日,民生频道另一档45分钟栏目《大参考》启用AI主持人“蔡志鑫”,完成整栏目播报工作。

河南广播电视台民生频道总监胡嘉迅强调,“在民生频道,主持人都是频道的名片,标准化的内容可以由AI来完成,但仍有一些主持人是AI分身无法替代的,那就是现场报道,所以新闻一线必须有真人主播在场。”比如,民生频道的真人主播主要出现在频道5个千万级粉丝账号的直播中,出现在需要现场互动和体验式的报道中。

除了差异化使用AI主播,未来,媒体又该如何更合理化地使用AI主播?

“关键路径在于构建起人机共生的协作生态。”曾祥敏建议媒体注意以下几方面:

首先,人机需要明确分工。人类负责核心价值创造,例如深度报道策划、调查采访、观点评论、情感表达、现场主持、危机公关等;AI承担效率型任务,包括标准化信息播报、数据可视化呈现、长时段值守、多语言转化、基础内容生成等。

其次,根据具体内容需求和场景复杂度选择合适的AI技术方案,不追求“万能”,而追求“适用”。例如,播报简单信息可用基础AI,而涉及互动则需更高级的实时驱动技术。

最后,要注意AI主播的风格塑造,在可控范围内赋予AI主播一定的人格化特征,打造符合媒体品牌调性的虚拟形象和语音风格,提升辨识度与亲和力。

(本文来源:微信公众号“传媒茶话会”,参考资料:《AI主播已从央视下沉到县级媒体!广电机构加速智能化转型》,视听潮)

责任编辑:张雅楠