银剪裁天地,冰心守非遗 ——记非遗项目郓城剪纸代表性传承人杨秀玲

提香 | 2025-07-17 10:19:08 原创

周桐来源:大众新闻·农村大众

杨秀玲右手大拇指内侧有一层厚厚的茧,和食指骨骼永久性内扣的弧度一样,是50多年的剪纸经历留给她的痕迹。

郓城剪纸,是菏泽市市级非物质文化遗产代表性项目。杨秀玲出身于剪纸世家,剪纸技艺传到她这里已是第五代了,如今女儿和外甥女亦能执剪。工作室里,年轻的女孩们忙着设计新的作品,茶香氤氲间,杨秀玲将前半生与剪纸的缘分娓娓道来。

“非遗的核心,继承的是古人的技法和理念,但需要新思新意来顺应时代的发展。”杨秀玲觉得,当代造型精妙而装帧考究的剪纸艺术品,一如当年农闲午后,堂前三两妇女手里握着的老式绣样,一顿一剪,有根有源。细辨其纹路,柔美的弧度中流淌着同样的坚韧,但早已肩负起崭新的时代表达。

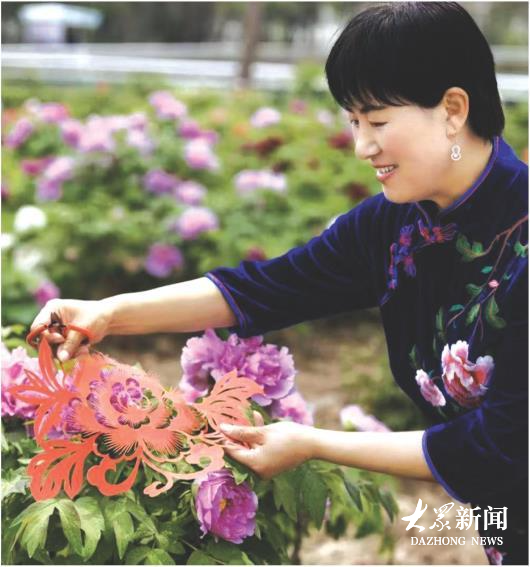

杨秀玲在剪菏泽牡丹。

黄河浪花里的剪艺基因

在杨秀玲的记忆里,外婆三寸金莲,皮肤白皙,双手一刻不停歇。在煤油灯昏黄的光晕里,外婆夜夜剪花,剪毕,将玲珑精巧的花样小心翼翼展平,压在一个包装纸缉成的本子里。本子日渐鼓胀,像极了蟾蜍的肚子。

“剪个小狗汪汪汪,剪个老鼠上粮仓,剪个鱼儿莲里钻,剪个娃儿上学堂……”外婆口中吟唱的童谣,指向郓城剪纸的早期模样——它根植于黄河流域豪放的地域个性,从金银箔、锦帛到彩色纸张,从简单的动植物形象到繁复的窗花、喜花及节庆装饰,这门古老艺术沿历史长河走来,也与人们的生产生活相互渗透交融着。

源远故流长。彼时剪纸以掏剪为主,鲜有精细描摹,通常是凭心运刀。一剪到底的酣畅淋漓中,人物走兽、花鸟鱼虫的形象虽夸张稚拙,但尽显豪放;线条的处理虽粗犷,但明快如黄河里的浪花。没有电灯的时代,剪得一个鲜亮的花样贴在棂上,足以明媚一段时光。

于是,从自己家到外婆家的三四公里路,是年幼的杨秀玲心底最深的期盼,尽管只能徒步往返,她却甘之如饴——路的尽头,是习得剪纸之秘的乐园。祖孙三代围坐,指间翻飞切磋剪艺的时光,深深烙在她的记忆里。长辈出门时总要收好剪刀,小小的她总能想方设法找到工具,按照大人剪的花样反复临摹,偷偷练习的时光里,天马行空的想象已悄然埋下了种子。

20世纪80年代后期,随着妇女们文化认知水平的提高,剪纸绣样上文字和画面变得越发新颖。“母亲总让父亲教她识字,她也能很快将它们应用在创作上。”杨秀玲说,母亲在姐弟的书包上绣“好好学习,天天向上”,剪纸艺术与刺绣彼此滋养,一针一线饱含着对美好生活的殷殷期许。

上排由左至右分别为杨秀玲、外甥女、女儿;下排为母亲、父亲。

凭借一股子韧劲,剪纸的样式和应用场景越发丰富和广阔——和杨秀玲母亲般手巧的妇女,经常携剪好的鞋花、帽花、枕头花、肚兜花、门帘花等到集市售卖,以补贴家用。

伴随热爱,杨秀玲的剪纸水平日益精纯。而后随着信息渠道渐次开阔,有时报纸书刊里的插图也能成为她创作的灵感来源。以她为代表的一代剪纸艺人,为这门艺术注入了时代气息——题材疆域大幅拓展,形式上亦推陈出新,阴剪、阳剪、衬色套色、彩绘剪纸、分层剪纸甚至立体剪纸,百花齐放。

21世纪初,家里迎来第一台电脑,五湖四海的剪纸爱好者在网上相识,这为杨秀玲再次打开“新大门”。延安剪纸的古拙、蔚县剪纸的艳丽、扬州剪纸的精细、佛山剪纸的金碧辉煌、苗族剪纸的神秘……无一不给她留下了深刻的印象。

剪纸的工艺逐渐精巧复杂。

“艺术本相通,心至则无界。”杨秀玲逐渐意识到,艺术的边界正在消融,但其承载的文化内核或许亘古不变。一代代剪纸艺人勇于革新,不断挣脱题材、地域、创作方式的桎梏,使传统技艺与当代社会产生越来越强烈的共鸣。“师古而不泥古。”杨秀玲说,无论过去还是现在,对艺术来说,开放包容都是生生不息的准则。

杨秀玲开始设计一些符合社会潮流的剪纸。

杨秀玲开始设计一些符合社会潮流的剪纸。

剪纸不再受限于实用功能,从田间地头走向集市、展馆、商场、景区,再走向大城市,那个小学时总爱描摹课本插画,中学时代熄灯后借着走廊灯光偷偷剪花的女孩,攥紧手中的剪刀,望见了熹微而亮眼的光芒。

艰难岁月里的喷薄创意

杨秀玲初入社会的第一份工作是教师。扎根基层从事了半生农技工作的父亲谆谆叮嘱:“干一行须爱一行。”她铭记在心。

1997年,素质教育春风吹拂。当时的乡村学校缺少专职的音乐美术老师,学校便推荐颇有艺术修养的杨秀玲参加县教育局的长期培训,随后接手一至五年级的艺术课程。这瞬间点燃了她心底的火花,也点亮了无数孩子的课余生活——剪纸、绘画、手工等课程被她带上讲台,也郑重地搬上了自己的人生轨道。

白天忙着备课、上课和改作业,晚上便成了杨秀玲雷打不动的剪纸时间。每月260元薪俸,养家之余,她全部投入剪纸耗材的采购。日子略显拮据,但从小磨砺的心性,使她对环境有超乎寻常的忍耐力。

外国友人体验东方剪纸。

苦夏,斗室如蒸笼,温度达35度以上,家里唯一的电扇亦不能打开,因为纸会乱;寒冬,室内寒气刺骨,跌破-5℃,剪不多时,杨秀玲便得哈气搓手,一是担忧手僵了影响刀下精度,二是寒意实在难捱。

某年寒假,听说相邻的巨野县有位剪艺颇高的老人名叫姚俊梓,杨秀玲便乘上了前往巨野县的客车。抵达车站方知,老人所在的村子不通客车,最近的过路点也相隔20里。下车后,凛冽的北风穿透羽绒服直抵肌骨,但杨秀玲昂首挺胸提着沉甸甸的拜师礼,用脚步丈量完漫长的乡路。

郓城剪纸走进黄河大集。

某年春节赴京参加展演活动,杨秀玲只能租一间不足10平方米的小屋,屋内只有一张木板床,洗的衣服数天不干,结上了冰。寒意仿佛在屋内凝固,但创意在纸上不停歇地奔流,她多次想起卖火柴的小女孩的故事,又自我安慰还有薄被遮身。将棉被再裹紧一些,借着手电筒的微光,熬了6个晚上,她剪出了70张剪纸贺卡。

……

回望艰辛路,杨秀玲已经云淡风轻,但最让她意难平的,是因为醉心剪纸而疏于对孩子的关照培养。无数个夜晚伏案剪纸,儿子在一旁做作业,若逢他求解难题,又恰值她灵感喷薄之际,往往只一句敷衍:“我也不会”或者“问你爸”。

“怎么我妈不会洗衣服做饭,也不会辅导作业,什么都不会,只会剪纸?”儿子幼时的委屈,待长大后才能化解,笑称自己和母亲是“不说话的同桌”。

“没有白费的功夫,没有。”杨秀玲复盘着,又重复着,确认着。2003年前后,她首次获得了意想不到的收入,一幅约50cm×50cm的《凤系牡丹》,卖了百元左右——在当时的家庭条件下,这是一笔不小的入账。

杨秀玲携剪艺走进高校。

创作的大门徐徐打开。2007年,“杨秀玲剪纸工作室”应运而生。七年磨砺,2014年5月,“郓城剪纸艺术传承研究院”正式注册成立。次年4月,“山东金剪文化传媒有限公司”扬帆起航,致力于研发生产剪纸艺术品及衍生品,形成了设计、剪制、装裱、销售一条龙的产业链,产品销往全国各地。

2011年2月至2013年8月,历时两年零六个月心血倾注,杨秀玲以三层套色剪纸加彩绘的繁复技法,将乾隆年间沈铨名作《百鸟朝凤》的主体部分放大再现(392cm×99cm),几与原作无异。2014年,她创作的12米剪纸长卷《黄河情》在第十届中国工艺精品展上获得金奖。2022年,《黄河情》获第十五届中国民间文艺最高奖——山花奖。

“《黄河情》以剪纸长卷为形,融汇传统剪纸元素与阴阳相济的技法,铺陈沿黄九省(自治区)的壮丽山河与人文气象,也将剪纸、诗词熔铸一体。”杨秀玲阐释,她希望此作能在展现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,弘扬中华民族百折不挠的顽强精神之余,唤起人们对黄河流域生态保护与高质量发展的群体关注。

如今,杨秀玲已调至郓城县文化馆工作。当年徒步数公里寻艺的小女孩,足迹早已遍及甘肃、内蒙古、宁夏、河南等沿黄大地,去采风寻源。年过半百,挎上相机,踏上列车,去远方汲取灵感,依然是她最沉醉的“充电”方式。

百年非遗的当代对话

让杨秀玲最有成就感的事,一是自身习得了高超的剪纸技艺,二是在田野阡陌间,尽全力挽救了这门曾悬于一线的古老非遗技艺。

如同众多非遗技艺传承人的命运,郓城剪纸艺人如微尘般散落在乡间,她们大多年迈,却苦寻不到接棒之人。杨秀玲深谙,文化符号的消亡常常不是骤然发生的历史性转折,而是伴随上一代传承人生命的烛火无声熄灭。

数年前,杨秀玲和儿子习惯了无声的相处。

这份忧虑久久萦绕在她的心头。2015年前后,她组织郓城剪纸艺术传承研究院的同仁,背负行囊,带着摄像机、录音笔与采访本,深入乡镇村寨,展开地毯式寻访,通过村委、街坊的指引,寻找有技艺傍身的老人。

经费有限,车上常备烧饼和矿泉水用来果腹。杨秀玲说,面对突然到访,老者们通常会说,“妮,你来治(干)啥哩?”耐心说明来意后,她们大多展露淳朴笑容。从这些历经沧桑的手中、斑驳的记忆里,剪纸技艺的传习脉络、仪式规程等“四维”档案愈发完满。

每一次寻访与记录,都是对非遗根脉的一次深情浇灌——亦是一场互相成就。杨秀玲邀请寻访对象参加各类活动,并自掏腰包请这些难得进城的老人品尝佳肴。

杨秀玲在活动中执剪。

“她们从没想过,这门技艺能被这么多人珍视,有这么多人围观她们以为再平常不过的活计。”杨秀玲说,事实上,这场非遗的“抢救”,的确拓宽了剪纸艺术传承研究院成员们的视野,成为所有人理解过往、面向未来的文化密钥。“同在郓城,但‘南派’和‘北派’的剪法有很大差别,个人风格之间的迥异也超乎想象。”

一头是“抢救”性传承,一头是“创新”式发展,杨秀玲从不吝啬倾囊相授。在工作室的一个房间,摆放着等待装裱的剪纸习作,虽稍显稚嫩,但线条间也透出几分专业的味道。“这是中学公益课的学生作品,剪到这种水平,只用了一学期时间。”抚摸着剪纸,杨秀玲眼里满是欣赏和期许。

杨秀玲剪纸公益课程。

据了解,杨秀玲带领郓城剪纸艺术传承研究院长期义务开展剪纸培训活动。近年来,她以“流星派剪纸体系”加以总结,使其更加简洁易学,更有利于传承。同相关单位形成合力,将“流星派剪纸体系”纳入多所幼儿园、小学、初中、高中课程,并在郓城县青少年文化宫、郓城第一中学等多所学校和单位播撒剪纸艺术的种子。

杨秀玲剪纸艺术馆内,亦常年开设面向社会的集体培训活动。近几年,在政府的牵头下,她尝试着通过网络在国外院校授课,向世界传播中国文化,让热爱这门艺术的国际友人领略东方剪纸的奇妙,以“流星派剪纸体系”架起国际传播的桥梁。

当过去与未来在当下相遇,非遗真正成为链接历史与未来的文化桥梁。最近,杨秀玲正饶有兴致地摸索用AI辅助设计草稿的方式,感叹于人工智能多元化处理信息的能力,她打算将其融入未来的创作中。

“总觉得AI设计的草稿缺少了一些灵魂,没有‘匠心’。”一旁忙活着的外甥女忽然开腔,杨秀玲闻言,莞尔一笑。两代人类似的输出与接纳,已成为工作室的日常,一旁,新锐的触控笔与那把历经岁月的剪刀并置案头。

(大众新闻·农村大众记者 周桐)

责任编辑:张婷